ESG- und HR-Reporting sind häufig überladen. Viele Kennzahlen werden berichtet, doch nur wenige steuern wirklich.

Der Schlüssel liegt darin, vom Berichten mit vielen Kennzahlen zum Steuern mit wenigen, relevanten Kennzahlen zu kommen. Dies gelingt, wenn gezielt jene Datenpunkte fokussiert werden, die sowohl in ESRS S1 (Own Workforce) als auch in DIN EN ISO 30414 vorkommen – verbunden mit klarer Logik und finanzieller Relevanz.

Gemeinsame Datenpunkte – was messen?

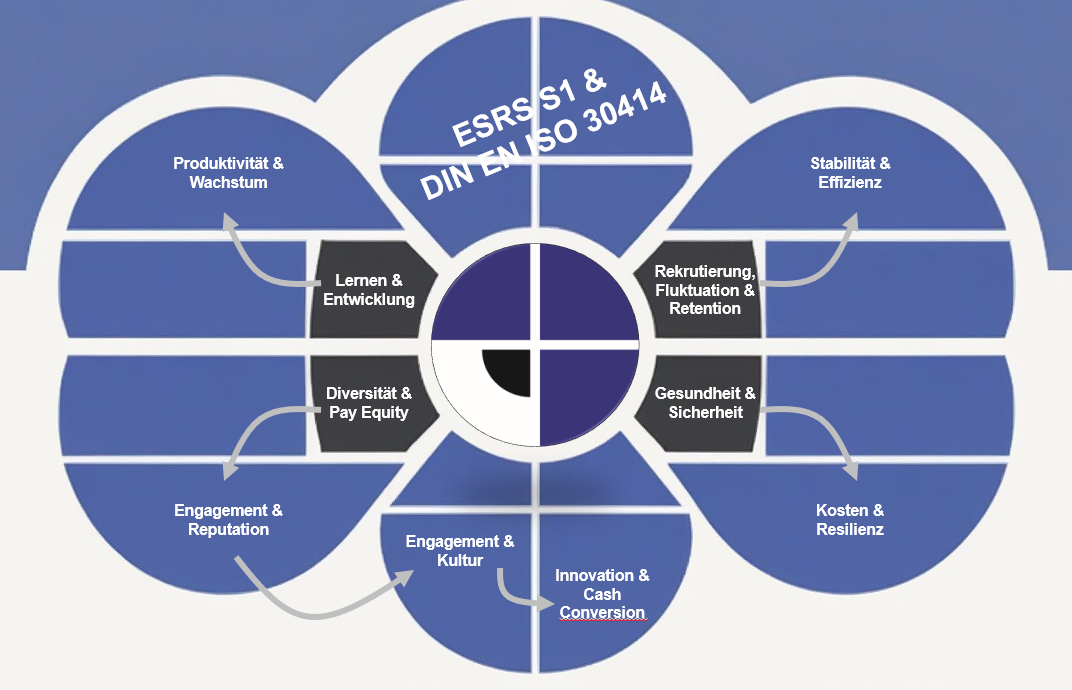

Das Mapping zwischen ESRS S1 (Own Workforce) und DIN EN ISO 30414 zeigt fünf zentrale Überschneidungen. Diese schlagen eine Brücke von HR-Daten zu strategischen Steuerungsgrößen.

Lernen und Entwicklung: Beide Standards fordern Angaben zu Weiterbildung und Qualifizierung. ESRS S1 verlangt eine detaillierte Darstellung der Lern- und Qualifizierungsaktivitäten, während ISO 30414 diesen Bereich unter „skills and capabilities“ systematisiert.

Ebenso klar wird die Schnittmenge bei Diversität und Pay Equity: ESRS S1 fokussiert stark auf Gender Pay Gap, Altersstrukturen oder die Absicherung verschiedener Gruppen. ISO 30414 sieht vergleichbare Kennzahlen zu Geschlecht, Alter und weiteren Merkmalen vor.

Rekrutierung, Fluktuation und Retention: ISO 30414 nennt Fluktuation, Retention und die Rekrutierungsquote als zentrale Steuerungsgrößen, während ESRS S1 ähnliche Anforderungen formuliert, jedoch stärker aus Sicht sozialer Risiken und Stakeholder-Belange.

Einen weiteren klaren Überschneidungspunkt bilden Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz: ESRS S1 verpflichtet Unternehmen, Angaben zu Arbeitssicherheit und Gesundheit (S1-14) offenzulegen, während ISO 30414 hierzu Kennzahlen wie Unfallraten, Abwesenheitsquoten oder Gesundheitsprogramme anbietet.

Schließlich rücken Engagement und Kultur in beiden Rahmenwerken in den Fokus. ISO 30414 behandelt Engagement, Kultur und Produktivität als eigenständige Kategorien, während diese Dimensionen im ESRS-Kontext nicht explizit, aber implizit durch die Betrachtung von Workforce-Risiken berücksichtigt werden.

Diese Überschneidungen zeigen: Beide Standards liefern eine strukturierte Grundlage für konsistente, vergleichbare HR-Kennzahlen – sowohl für interne Steuerung als auch externe Berichterstattung.

Wirkung – warum wichtig?

Die Stärke dieser Überschneidungen liegt darin, dass sie nicht nur Transparenz schaffen, sondern über plausible Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge strategische Bedeutung für die Unternehmenssteuerung entfalten.

Investitionen in Lernen und Entwicklung fördern systematisch den Aufbau neuer Kompetenzen. Dadurch steigt die Produktivität der Mitarbeitenden, Innovationskraft wird gestärkt, und mittel- bis langfristig kann dies das Umsatzwachstum (CAGR) sowie Kennzahlen wie die Gesamtkapitalrendite (ROIC) positiv beeinflussen. Studien und Rahmenwerke wie ESRS und ISO betonen die Notwendigkeit, Trainingsdaten nicht nur zu erheben, sondern auch mit den strategischen Unternehmenszielen zu verknüpfen.

Diversität und Pay Equity spielen eine Schlüsselrolle. Sie fördern Zufriedenheit und Engagement, verbessern das Employer Branding und erleichtern es, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Dadurch reduzieren sich Rekrutierungskosten. Eine vielfältige Belegschaft steigert Innovationskraft und Entscheidungsgüte, während faire Vergütung Mitarbeiterzufriedenheit und Retention fördert. Beide Faktoren reduzieren Fluktuationskosten und wirken positiv auf EBIT-Marge und langfristigen Total Shareholder Return (TSR).

Auch Rekrutierung, Fluktuation und Retention haben eine kausale Dimension und sind entscheidend für die Stabilität des Humankapitals. Eine niedrige Fluktuation sichert Wissen und Erfahrung im Unternehmen, stärkt die Teamkohärenz, reduziert Kosten für Neubesetzungen und Reibungsverluste in der Wertschöpfung. Gleichzeitig erhöht eine effiziente Time-to-Hire die Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen. Diese Mechanismen wirken über niedrigere Personalkosten und höhere Teamkontinuität auf Kennzahlen wie Revenue per FTE und EBIT-Marge.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Geringere Ausfallzeiten aufgrund von Unfällen oder Krankheiten führen unmittelbar zu Kosteneinsparungen und Effizienzgewinnen. Gleichzeitig senken sie Reputationsrisiken und stärken das Vertrauen von Mitarbeitenden und Stakeholdern. Damit wirken Health & Safety-KPIs direkt auf Cost-to-Serve und Gewinn je Mitarbeiter.

Engagement und Kultur sind zentrale Frühindikatoren. Engagierte Mitarbeitende leisten mehr, bleiben länger im Unternehmen und wirken als Treiber für Innovation und Servicequalität. Dies schlägt sich mittelfristig in Wachstumsraten und Cash Conversion nieder.

Achtung!

Diese Logiken sind keine deterministischen Gewissheiten, sondern basieren auf Korrelationen und wissenschaftlichen Hinweisen. Sie sollten daher stets als Hypothesen verstanden werden, die mit unternehmensspezifischen Daten überprüft und kontextualisiert werden müssen. Richtig eingesetzt, liefern sie jedoch eine solide Grundlage, um die Brücke von HR-Kennzahlen zu finanziellen Zielgrößen wie EBIT-Marge, Revenue per FTE oder TSR zu schlagen.

Praxistipp – von vielen zu wenigen Kennzahlen

Die Kunst liegt darin, aus dieser Vielzahl potenzieller Indikatoren ein schlankes KPI-Set zu entwickeln. Dabei sollten Unternehmen vor allem jene Datenpunkte priorisieren, die hohe Wesentlichkeit, zuverlässige Datenqualität und klare Steuerungsrelevanz haben. Sinnvoll ist es, eine Balance zwischen Leading Indicators, wie etwa Lernstunden oder Engagement, die als Frühsignale dienen, und Lagging Indicators, wie Fluktuation oder Unfallraten, welche die Wirkung messbar machen, herzustellen. Nur so entsteht eine konsistente Steuerungslogik, die interne Exzellenz und externe Compliance miteinander verbindet.

Besonders wichtig ist es, Definitionen konsequent an den Vorgaben von EFRAG und DIN EN ISO 30414 auszurichten. Nur so wird gewährleistet, dass Ergebnisse vergleichbar bleiben und sowohl regulatorischen als auch unternehmensinternen Ansprüchen genügen.

Nächste Schritte

- Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch, um den für Sie passenden KPI-Kern zu definieren.

- Nutzen Sie unseren STRIM Quick-Check.

- Besuchen Sie das STRIMacademy-Webinar „CSRD-Umsetzung: Impulse zur Roadmap“.

Ausblick – Teil 2: Umsetzung & Strategie

Im nächsten Teil geht es um die Praxis: Wie lassen sich diese Kern-KPIs in Governance-Strukturen, Datenprozesse und Tools einbinden? Damit gelingt der Schritt vom Reporting zur wirksamen Steuerung.

Hinterlasse einen Kommentar