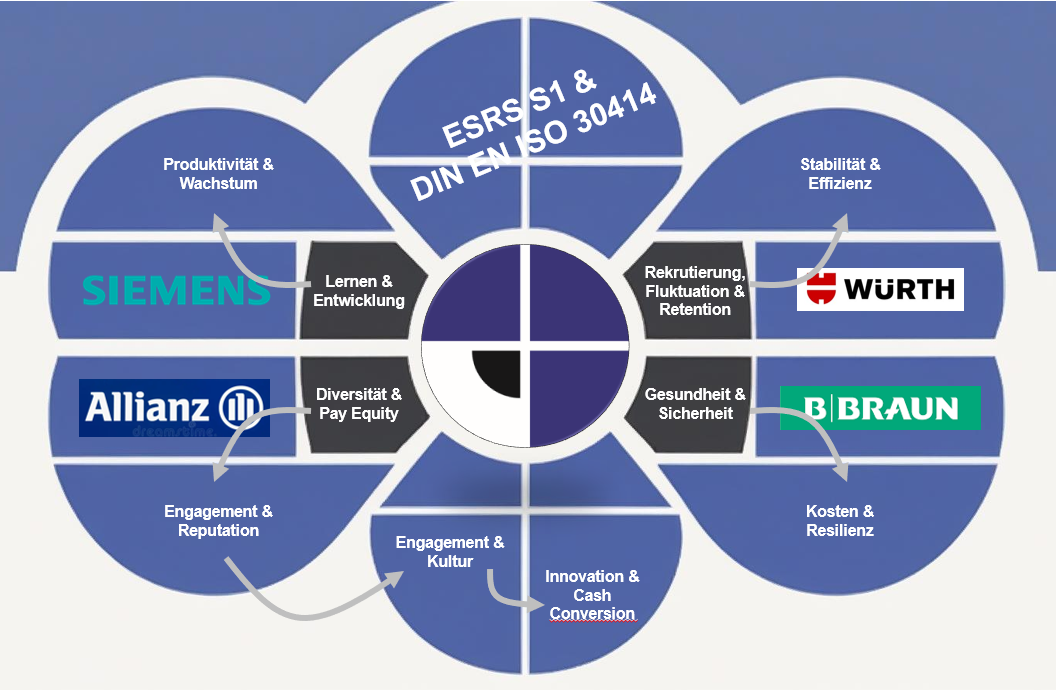

In Teil 1 dieser Serie wurde gezeigt, dass ESRS S1 (Own Workforce) und die DIN EN ISO 30414 in fünf Bereichen Überschneidungen haben:

Lernen & Entwicklung, Diversität & Pay Equity, Rekrutierung/Fluktuation/Retention, Gesundheit & Sicherheit sowie Engagement & Kultur.

Diese Schnittmengen sind entscheidend. Sie bilden die Basis für konsistente HR-Kennzahlen. Solche Kennzahlen eignen sich sowohl für die interne Steuerung als auch für die externe Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wichtig ist jedoch nicht, alles zu messen. Stattdessen sollten Unternehmen gezielt jene Indikatoren priorisieren, die strategische Relevanz entfalten.

In Teil 2 wurde dargelegt, dass diese Datenpunkte weit mehr sind als reine Berichtszahlen. Vielmehr zeigen sie klare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge:

- Lernen & Entwicklung steigert Produktivität, stärkt Innovationskraft und wirkt langfristig positiv auf CAGR und ROIC.

- Diversität & Pay Equity fördern Engagement, Employer Branding und bessere Entscheidungen; zugleich senken sie Rekrutierungskosten und erhöhen EBIT-Marge oder TSR.

- Rekrutierung, Fluktuation & Retention sichern Stabilität, verringern Reibungsverluste und verbessern Revenue per FTE sowie EBIT.

- Gesundheit & Sicherheit reduzieren Ausfallzeiten und Kosten, außerdem tragen sie zu Cost-to-Serve und Gewinn je Mitarbeiter bei.

- Engagement & Kultur dienen als Frühindikatoren für Leistung, Bindung, Innovation und Cash Conversion.

Diese Zusammenhänge sind Hypothesen. Jedes Unternehmen muss sie mit eigenen Daten überprüfen. Trotzdem bieten sie eine wertvolle Grundlage, um HR-Kennzahlen mit finanziellen Steuerungsgrößen wie EBIT-Marge, ROIC oder Revenue per FTE zu verbinden.

Genau hier setzt Teil 3 an. Im Fokus steht die Frage: Wie kommen Unternehmen von einer unübersichtlichen Kennzahlenwelt zu einem steuerungswirksamen KPI-Kernset? Und wie lässt sich dieses Kernset in Strategie, Governance, Prozesse und Tools integrieren?

Praxisbeispiele aus der DACH-Region: Vier Wirklogiken

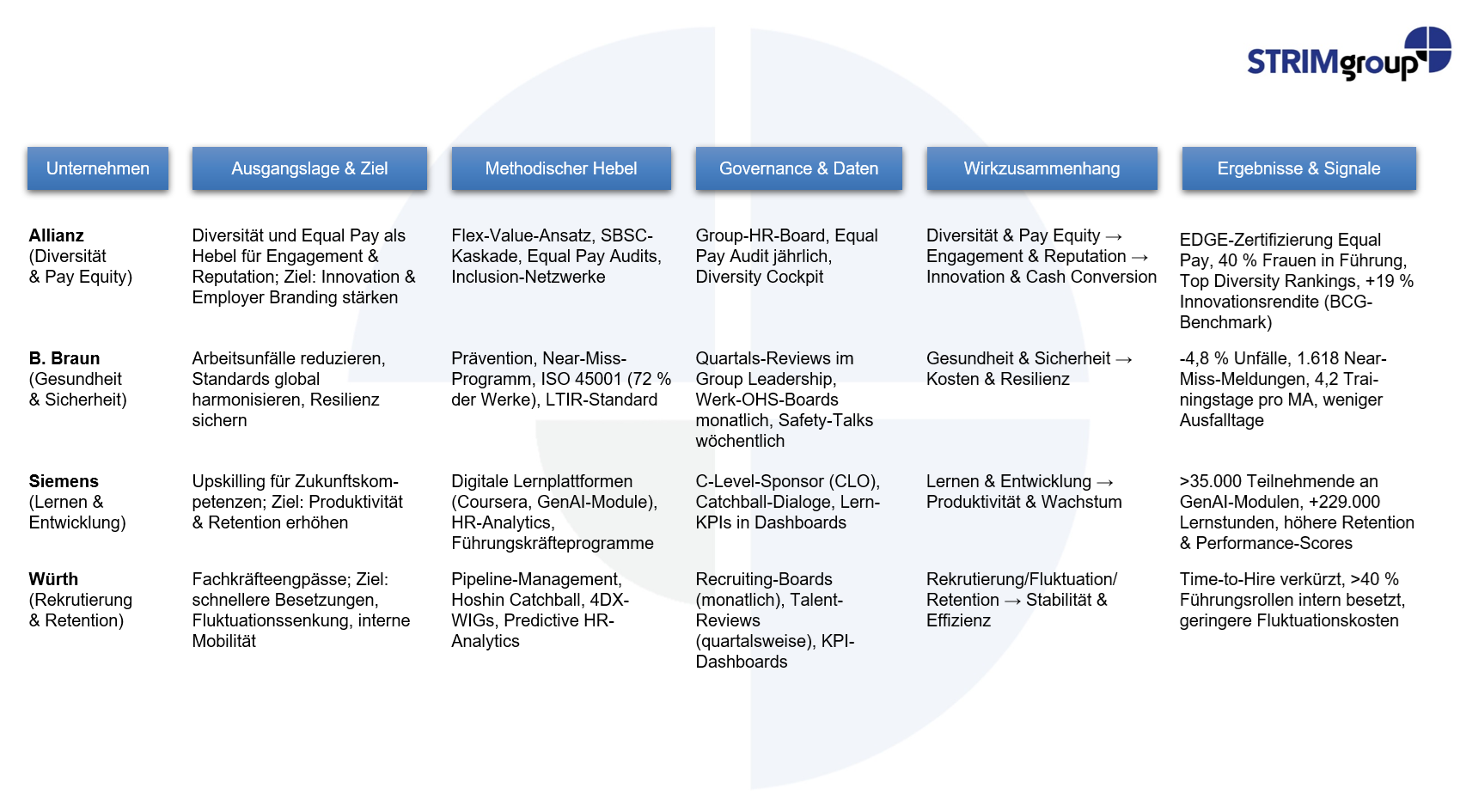

In meiner Arbeit mit Kunden sehe ich, dass erfolgreiche Unternehmen HR-Daten nicht nur sammeln. Sie übersetzen diese Daten auch in klare Steuerungslogiken. Vier Beispiele aus der DACH-Region zeigen, wie unterschiedlich die Hebel wirken können und wie stark sie auf finanzielle Ergebnisse einzahlen.

Allianz: Diversität & Equal Pay als Innovationsmotor

Die Allianz verknüpft Diversität und Pay Equity eng mit Engagement, Reputation und Innovation. Sie verankert dies tief in ihrer Unternehmenskultur. Equal-Pay-Audits, Diversity-KPIs und Netzwerke wie „Allianz Pride“ wirken als zentrale Hebel. Das Ergebnis: steigende Inklusion-Scores, internationale Anerkennung in Diversity-Rankings und eine messbar höhere Innovationsrendite. Diversität wird so vom Compliance-Thema zum Treiber von Cash Conversion und Wettbewerbsfähigkeit.

B. Braun: Arbeitssicherheit als Resilienz-Booster

B. Braun hat Arbeitssicherheit strategisch neu ausgerichtet. Mit ISO-45001-Zertifizierungen, einem global harmonisierten LTIR-Standard und einem systematischen Near-Miss-Programm konnte die Zahl der Arbeitsunfälle um knapp fünf Prozent gesenkt werden. Weniger Unfälle bedeuten weniger Ausfalltage, niedrigere Kosten und eine höhere operative Resilienz. Dies ist ein klarer Wettbewerbsvorteil in globalen Lieferketten.

Siemens: Lernen & Entwicklung für Produktivität & Wachstum

Siemens investiert massiv in Upskilling, um Zukunftskompetenzen aufzubauen. Digitale Lernplattformen wie Coursera und Predictive Analytics verknüpfen Lernteilnahme direkt mit Retention und Performance. Allein im Bereich GenAI absolvierten mehr als 35.000 Mitarbeitende über 229.000 Lernstunden. Das stärkt nicht nur die Innovationskraft, sondern auch die Produktivität und reduziert Fluktuation in kritischen Rollen.

Würth: Pipeline-Management für Stabilität & Effizienz

Würth begegnet dem Fachkräftemangel durch konsequentes Pipeline-Management und Analytics-gestützte Retention. Wie im Würth Group Sustainability Report 2020-2022 Dokumentiert, konnten kritische Rollen schneller besetzt und interne Mobilität gesteigert werden. Über 40 % der Führungspositionen wurden in manchen Clustern intern besetzt. Dies ist ein klares Signal für Stabilität, geringere Rekrutierungskosten und höhere Effizienz.

Fazit: Weniger messen, besser steuern

Die Beispiele verdeutlichen: Es ist wenig sinnvoll, eine Vielzahl an HR-Kennzahlen zu erheben. Entscheidend ist, die wenigen relevanten KPIs so auszuwählen und zu verknüpfen, dass sie Steuerungswirkung entfalten:

- Allianz zeigt, wie Diversität & Equal Pay Innovation fördern.

- B. Braun nutzt Arbeitssicherheit als Hebel für Resilienz.

- Siemens macht deutlich, dass Lernen & Entwicklung Wachstum treibt.

- Würth beweist, dass Pipeline-Management Stabilität sichert.

Der gemeinsame Nenner: HR-Daten werden in HR-Treiberbäume und Kausalpfade übersetzt, die mit finanziellen Ergebnissen verbunden sind – von Cash Conversion bis ROIC. Aus Reporting wird so echte Steuerung.

Für Führungskräfte bedeutet das: Nicht „immer mehr messen“, sondern fokussieren und verankern. Wer die Brücke von HR-KPIs zu Business-Impact baut, macht Human Capital zum Werttreiber.

Gerne teile ich meine Erfahrungen, wie sich diese Ansätze auch in Ihrem Unternehmen umsetzen lassen. Melden Sie sich; ich freue mich auf den Dialog.

Das Human Capital Impact Global Expert Network, dem ich seit einigen Monaten angehören darf, hat aktuelle Forschungsarbeiten des letzten Jahrzehnts aus verschiedenen Regionen und Branchen zusammengetragen, die belegen, dass effektive Humankapital-Governance – einschließlich nachhaltiger HR-Praktiken, Aufsicht durch den Vorstand und intellektuellem Kapital – zu einer überdurchschnittlichen finanziellen Unternehmensleistung führt. (Jorgji et al., 2024; Selfiani, 2024; Faeni, 2024; Nawaz & Ohlrogge, 2022; Dănescu et al., 2021; Tran et al., 2021).

Studien mit großen Stichproben (z.B. S&P 500, asiatische KMU, indonesische Aktiengesellschaften) und fortschrittlichen Methoden (Panelregressionen, Mediationsanalyse) zeigen, dass Investitionen in Humankapital, wenn sie durch robuste Governance-Strukturen unterstützt werden, zu höherer Profitabilität, Marktwert und Unternehmenswachstum führen (Jorgji et al., 2024; Nawaz & Ohlrogge, 2022; Selfiani, 2024; Bryl, 2018; Tran et al., 2021; Faeni, 2024; Ameyaw et al., 2024).

Zu den wichtigsten Mechanismen gehören:

(1) Nachhaltige HR-Praktiken (Aus- und Weiterbildung, Vielfalt, Lohngerechtigkeit) und ESG-Berichterstattung steigern die finanziellen Erträge (Jorgji et al., 2024; Mariappanadar, 2025).

(2) Vorstands-/Verwaltungsratsstruktur und Governance-Mechanismen (z.B. Größe des Boards, Macht des CEO, unabhängige Aufsicht) moderieren und stärken häufig den Zusammenhang zwischen Humankapital und Leistung (Nawaz, 2017; Faeni, 2024; Kartika et al., 2021).

(3) Intellektuelles und relationales Kapital sind besonders wichtig für KMU und wissensbasierte Branchen (Tran et al., 2021; Kartika et al., 2021).

(4) Kontextfaktoren wie Branche, Region und Krisenzeiten können die Stärke dieser Beziehungen beeinflussen (Nawaz & Ohlrogge, 2022; Al-Ahdal et al., 2020; Dănescu et al., 2021).

Während einige Studien darauf hinweisen, dass der Einfluss von Governance und intellektuellem Kapital kontextabhängig sein kann oder in manchen staatlichen Unternehmen nicht signifikant ist (Hirawati et al., 2021), stützt die überwältigende Evidenz die Sichtweise, dass Humankapital-Governance ein entscheidender Treiber der finanziellen Unternehmensleistung ist.

Das gefällt mir sehr gut, habe ich mit diesem logischen Ansatz und der Evidenz noch nicht so aufbereitet gesehen. Sehr wertvoll und überzeugend. In diese Richtung hatten wir das Thema auch beim DIN e.V. sowie den ISO Arbeitsgruppen des Technical Committees 260 positioniert. Super, dass es von der Praxis angenommen wird.

Lieber Hilger,

vielen Dank für Dein positives Feedback! Es freut mich sehr, dass Du den logischen Ansatz und die Evidenz als wertvoll empfindest. Genau das muss das Ziel sein: die Schnittmengen zwischen DIN ISO 30414 und ESRS S1 so aufzubereiten, dass sie praxisnah und zugleich konsistent genutzt werden können. Besonders wichtig ist dabei zu zeigen, dass wenige, klar definierte HR-Kennzahlen nicht nur die externe Berichterstattung stärken, sondern auch echte Steuerungswirkung entfalten. Der Gleichklang aus Praxiserfahrung und Gremienarbeit bestätigt die Relevanz! Umso schöner, dass er nach und nach in Projekten unterschiedlicher Branche und Größe Anwendung findet.